TENDANCES RH

Vieillissement des agents de la fonction publique : Les 5 défis RH

PARTAGEZ L’ARTICLE SUR

Comme l’ensemble de la population active, la fonction publique subit un vieillissement croissant – à un rythme plus élevé que la moyenne des actifs. Les conséquences en matière de gestion des ressources humaines sont multiples. On peut les rassembler en 5 défis RH : gestion des fins de carrière, maintien des compétences, adaptation du travail, transfert des connaissances, remplacement des départs. Avec derrière, en filigrane, la question de l’attractivité de la fonction publique.

Le vieillissement des fonctionnaires : les chiffres

La population des pays occidentaux vieillit : c’est un phénomène connu et déjà ancien, régulièrement commenté dans le cadre du débat sur les retraites. On le sait, le nombre d’actifs par retraité baisse, rendant le financement du système plus difficile. Mais on s’intéresse un peu moins souvent au fait qu’à l’intérieur de la population active, le même phénomène se produit.

C’est vrai pour l’ensemble de la population active ; ça l’est encore plus dans la fonction publique, avec toutefois des nuances et des contrastes importants suivant les versants et suivant les statuts (titulaire ou contractuel).

Les sources

Pour en parler, nous disposons notamment :

• Du rapport annuel sur l’état de la fonction publique , qui consacre une partie aux fonctionnaires de 50 ans et plus. Le dernier est sorti en novembre 2024, avec les chiffres pour 2022 ;

• Pour les implications RH relatives à la fonction publique d’Etat, du rapport de la Cour des comptes consacré au sujet et publié également fin 2024, sous le titre « L’allongement de la vie professionnelle des agents dans une fonction publique d’Etat vieillissante ». Ce rapport utilise cependant les données du rapport annuel sur l’état de la fonction publique de 2023, et donc les chiffres de 2021.

• Pour la comparaison avec le privé et avec les autres pays, du rapport publié tout récemment par l’OCDE (paru le 30 juin 2025) et intitulé « Faire face au vieillissement de la fonction publique grâce à des politiques ciblant les agents seniors ».

Un vieillissement plus rapide dans la fonction publique

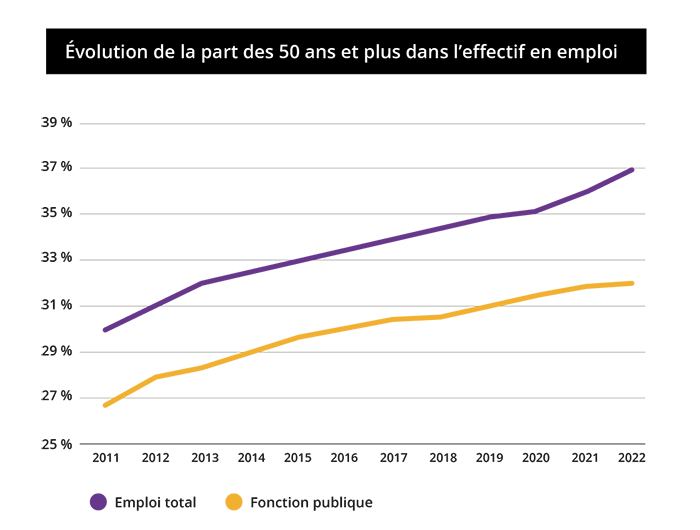

En utilisant les données de l’OCDE, nous pouvons calculer la part des personnes de 50 ans et plus parmi l’ensemble des personnes en emploi (le rapport ne donnant qu’un graphique portant sur les 55 ans et plus), et comparer l’évolution de ce chiffre à celle de la part de 50 ans et plus parmi les fonctionnaires.  Chiffres : DGAFP, OCDE

Chiffres : DGAFP, OCDE

Résultat : la part des seniors était déjà plus importante dans le public que dans l’emploi total (privé + public) au début des années 2010 (30% contre 27%). Cette proportion a augmenté continument depuis, mais un peu plus rapidement dans la fonction publique : 1,9% par an en moyenne, contre 1,7% pour l’emploi total. A l’arrivée, l’écart entre les deux s’est accru, passant de 3 à 5 points de pourcentage : 37% des fonctionnaires ont 50 ans ou plus, 32% en moyenne. En clair, la population active vieillit ; la population active de la fonction publique vieillit encore plus vite.

La fonction publique territoriale est nettement plus âgée

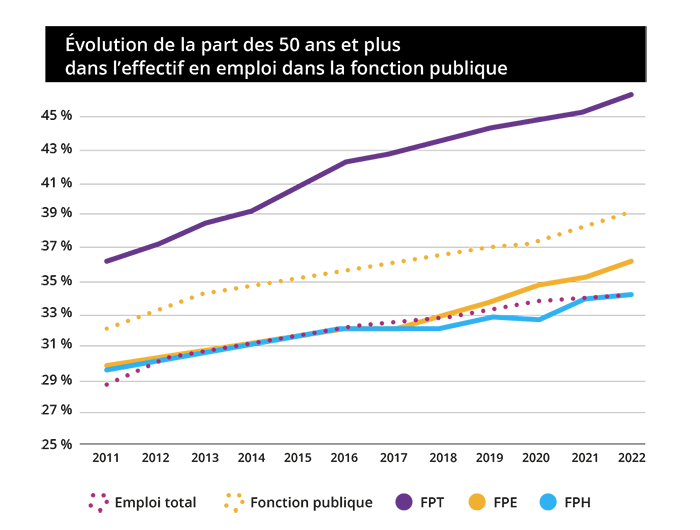

La courbe de croissance de l’emploi des seniors dans la fonction publique dissimule cependant de fortes disparités suivant les versants, comme le montre le graphique suivant (nous avons reporté les courbes de l’emploi total et de la fonction publique dans son ensemble pour comparaison).

Chiffres : DGAFP, OCDE

Chiffres : DGAFP, OCDE

• Dans la fonction publique d’Etat et la fonction publique hospitalière, la part des 50 ans et plus dans la population active suit une évolution proche de celle de l’emploi total. Avec, cependant, une accélération notable depuis 2017 dans la FPE, désormais plus âgée que la moyenne des actifs en emploi (34% de seniors contre 32% des actifs en moyenne).

• On observe surtout un vieillissement nettement accru et plus rapide dans la fonction publique territoriale, qui explique l’essentiel de l’écart à la moyenne de la fonction publique. La part des seniors dans la FPT a augmenté de 2,5% en moyenne par an entre 2011 et 2022, contre 1,9% dans la fonction publique d’état, et même 1,2% dans la FPH. Elle s’élève aujourd’hui à 44%, contre 37% dans la fonction publique en moyenne.

Un vieillissement encore plus prononcé chez les titulaires

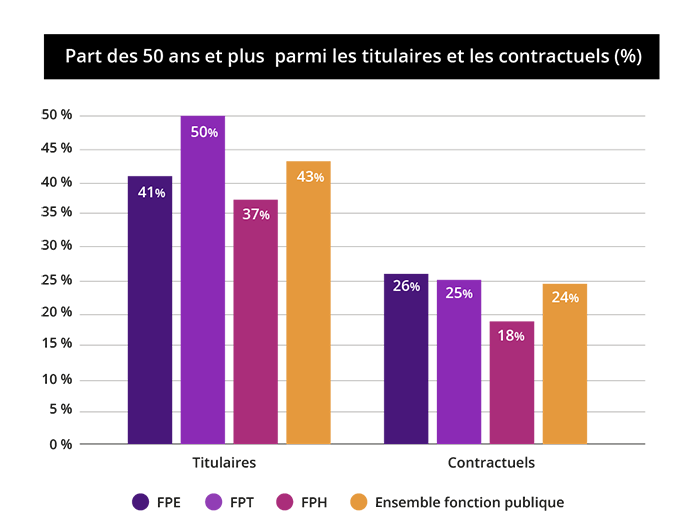

Du fait du recours croissant au recrutement de contractuels, les seniors sont sur-représentés parmi les fonctionnaires titulaires, et sous-représentés parmi les contractuels.

• Dans la FPT, 1 fonctionnaire titulaire sur 2 a atteint ou dépassé 50 ans ; la proportion est d’1 sur 4 pour les contractuels.

• Dans la fonction publique dans son ensemble, 43% des titulaires ont 50 ans ou plus ; c’est le cas de 24% des contractuels.

Chiffres DGEFP

La part de seniors est la plus élevée parmi les fonctionnaires de catégorie C : la moitié d’entre eux ont 50 ans ou plus. Elle est la plus faible au sein de la catégorie A (37%), et intermédiaire dans la catégorie B (44%). En revanche, dans la FPE, les fonctionnaires de catégorie A et A+ représentent la majorité des seniors (63%).

Un phénomène démographique accentué par les réformes des retraites

La fonction publique connaît donc un vieillissement plus prononcé que le secteur privé, particulièrement marqué dans la fonction publique territoriale et chez les fonctionnaires de catégorie C. Les fonctionnaires titulaires représentent 78% des agents de 50 ans et plus, alors qu’ils ne sont que 66% de l’ensemble des agents au total. D’un point de vue RH, en schématisant à l’extrême, le vieillissement sera donc d’abord une question de gestion des effectifs titulaires, tendanciellement remplacés par des contractuels plus jeunes.

Les causes de ces évolutions sont complexes. La principale est bien sûr la pyramide des âges , qui reflète la baisse de la natalité et l’allongement de l’espérance de vie. C’est une évolution générale : l’âge médian des pays de l’OCDE devrait passer de 39,8 ans en 2018 à 44,5 ans en 2050.

Le rapport de la Cour des comptes souligne également, pour la FPE, l’importance des réformes des retraites successives (2003, 2010, 2014, 2023), qui ont augmenté progressivement l’âge de départ effectif des agents en retraite. Entre 2004 et 2020, selon le Conseil d’orientation des retraites (graphique cité dans le rapport de la Cour des comptes), les fonctionnaires sédentaires des 3 versants sont passés d’un âge moyen de départ de moins de 61 ans à un peu plus de 63 ans. Dans la FPE, on était à 63 ans et 8 mois en 2022.

Simultanément, l’âge moyen d’entrée dans la fonction publique est passé, dans la FPE, de 23 ans en 1980 à 29 ans en 2020. Le vieillissement de la fonction publique est donc une tendance de fond, avec un décalage des âges vers le haut à tous les niveaux.

Globalement, la France se situe près de la moyenne de l’OCDE pour ce qui est du pourcentage de seniors dans la population active et dans la fonction publique. Le fait que cette proportion soit plus élevée chez les fonctionnaires que dans l’emploi global est commun à la plupart des pays d’Europe de l’Ouest. Ces derniers partagent la même évolution démographique et la même élévation de l’âge de départ à la retraite (légal et réel).

Les 5 défis RH du vieillissement

Ce phénomène est identifié par les autorités comme une problématique RH à traiter spécifiquement . Comme nous l’avons vu, la Cour des comptes et l’OCDE y ont consacré chacune un rapport. Elles y abordent des thématiques similaires, que nous avons choisi de classer en 5 défis RH. Nous allons les passer en revue rapidement, en évoquant également les outils déjà existants pour y faire face.

Ces 5 défis, en réalité, ne sont que différents aspects de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences , une démarche qui s’impose tout particulièrement dans la fonction publique aujourd’hui. La Cour des comptes résume ainsi le problème : « L’administration de l’État manque de deux outils essentiels pour éclairer ses décisions dans le domaine de la gestion de ses ressources humaines : des études statistiques prospectives, l’élaboration d’un cadre de gestion prévisionnelle pluriannuelle. Ces deux préalables sont déterminants pour sortir de politiques de recrutement trop souvent de circonstances et sans anticipation. »

1. Gérer les fins de carrière

C’est le point le plus évident. Avec une proportion plus élevée de seniors au sein des effectifs, la question de la transition vers la retraite se pose proportionnellement plus souvent. C’est tout particulièrement le cas dans la FPT, où le nombre de départs en retraite annuels est passé d’environ 15 000 par an autour de 2000 à près de 50 000 aujourd’hui (sans compter les départs Ircantec) selon les données réunies par la DGAFP . Une conséquence, cependant, du transfert de personnels en provenance de la FPE, où le nombre de départs annuels a plutôt baissé. Dans la FPH, on est passé dans le même temps d’autour de 15 000 à autour de 25 000.

L’une des options mises en avant par la Cour des comptes est de développer le recours à un dispositif nouveau dans la fonction publique : la retraite progressive . Avant la réforme de 2023, la formule n’existait que dans le privé. Les fonctionnaires peuvent désormais, à partir de 60 ans, passer à temps partiel en percevant une partie de leur pension. Ils ont besoin, cependant, de l’accord de leur employeur. Le rapport de la Cour des comptes montre, pour la FPE, que les différents ministères ont inégalement recours au dispositif : il y a donc, manifestement, une marge de progression. L’exemple de la retraite progressive montre que des politiques RH volontaristes peuvent jouer un rôle important dans l’aménagement des transitions vers la cessation d’activité.

La Cour des comptes recommande également d’utiliser certains outils créés ces dernières années pour traiter les situations de façon individualisée. Par exemple, les lignes directrices de gestion pourraient inclure des critères de justification des prolongements de carrière au-delà de 67 ans – une possibilité ouverte par la réforme de 2023.

2. Maintenir l’engagement

Mais avant d’en arriver à la retraite, la question se pose de trouver des leviers d’engagement nouveaux pour conserver plus longtemps une dynamique de carrière. Le sujet est abordé aussi bien par l’OCDE que par la Cour des comptes. Comme le dit la première, « à mesure que les travailleurs vieillissent, la proportion de ceux qui bénéficient d'une promotion diminue sensiblement et se stabilise autour de 50 ans. Ce déclin reflète le fait que les travailleurs plus âgés connaissent souvent un plateau dans leur carrière, avec moins de possibilités de progression au sein de leur organisation. » En clair, les places au sommet de la pyramide, par définition, sont rares, et tout le monde ne peut y accéder.

C’est vrai dans le privé, mais ça l’est encore plus dans le public, où l’avancement est régi par des règles strictes. La Cour des comptes distingue deux situations dans la FPE :

• Elle recommande d’établir « des durées par grade plus longues évitant un plafonnement excessif sans perspective à partir d’un certain âge », plus particulièrement pour les catégories B et C ainsi que pour les enseignants ; cet allongement peut aller de pair avec une revalorisation indiciaire décorrélée de l’avancement. Il peut s’agir aussi de créer des échelons supplémentaires, ou de faciliter l’accès aux corps ou cadres d’emploi supérieurs. Ces possibilités, sont ouvertes par les « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) depuis 2015.

• Les agents de catégorie A et A+, qui représentent 63% des agents sexagénaires dans la FPE, posent un problème particulier : il faudrait pouvoir ralentir leurs carrières, mais la réforme de l’encadrement supérieur de l’Etat, mise en place en 2023, prévoit exactement le contraire.

Ces dimensions statutaires, cependant, relèvent de la technique administrative et réglementaire, qui échappe en partie aux responsables RH. Pour aménager les « 3e parties de carrière », une solution évoquée aussi bien par l’OCDE que par la Cour des comptes consiste à favoriser les mobilités horizontales . Un domaine dans lequel beaucoup d’initiatives ont été prises ces dernières années.

3. Gérer les compétences : maintien et transfert

La question de la mobilité et de la reconversion rejoint celle des compétences. Le vieillissement de la population des agents pose une triple question :

• La question de l’accès à la formation dans le cadre d’une mobilité ;

• La question du maintien des compétences : les organisations, en général, ont tendance à investir moins dans la formation des seniors, perçus à la fois comme plus difficiles à former et moins prioritaires. D’où un risque de diminution des performances et de la pertinence en fin de carrière. « Les nouvelles technologies représentent à la fois une opportunité et un défi pour les travailleurs seniors » analyse l’OCDE. Un défi, parce que « bien qu'ils possèdent une expertise accumulée au fil des ans importante, leurs compétences sont souvent plus à risque de devenir obsolètes ». Mais aussi parce qu’ils ont moins souvent les bases en matière digitale : « à travers l’Union européenne, 44 % des 55-64 ans ont des compétences numériques de base ou plus, contre 64 % des 25-54 ans ». D’où l’importance de développer ces compétences.

• La question, enfin, du transfert des connaissances

. Les départs en retraite peuvent être l’occasion d’une perte sèche de compétences, de connaissances, de savoir-faire, s’ils ne sont pas anticipés. Lementorat

est une façon de parer ce risque. Un autre dispositif, évoqué par la Cour des comptes, répond à la fois à cette préoccupation et à celle du maintien de l’engagement :

il s’agit du statut d’expert de haut niveau (EHN). Pour le moment, ce statut est restreint et réservé à un petit nombre, mais l’idée d’utiliser les experts confirmés comme consultants internes et transversaux est à creuser.

4. Adapter le travail

L’âge peut également être un défi physique pour les seniors, et requérir des adaptations de différents types :

- • Horaires ;

- • Tâches ;

- • Conditions de travail ;

- • Equipement ;

- • Accompagnement médical et prévention de l’usure professionnelle ;

- • Lutte contre les discriminations et les stéréotypes…

Ces dimensions font partie d’une politique RH « normale », mais elles font naturellement l’objet d’une attention plus soutenue dans la gestion des populations les plus âgées. Elles sont relativement peu évoquées par l’OCDE et la Cour des comptes, sans doute parce qu’elles ne renvoient pas à un dispositif particulier. Mais elles font partie intégrante de l’approche de la question des seniors par un DRH, qu’il exerce dans le public ou le privé.

5. Gérer les remplacements

Enfin, le vieillissement de la fonction publique pose un problème qui n’est pas nouveau, mais qui ne peut aller qu’en s’accroissant : celui du remplacement des départs . Et le problème ne se pose pas moins quand il s’agit de remplacer que quand il s’agit de ne pas le faire… Dans ce dernier cas, le problème est double : qui ne va pas être remplacé, et comment fera-t-on sans elle ou lui ?

Cette question rejoint le sujet beaucoup plus vaste des modes de recrutement dans la fonction publique, et de l’attractivité employeur de celle-ci. Nous ne la développerons pas ici, mais elle est centrale dans la réflexion RH du public aujourd’hui et demain.

Le vieillissement des effectifs de la fonction publique, particulièrement marqué dans la FPT mais commun aux 3 versants (et au secteur privé), nous place face à l’ensemble des défis RH d’aujourd’hui : GPEC, impact des technologies, engagement des agents, QVCT, marque employeur, formation, reconversion… C’est un concentré de l’ensemble des problématiques qui se posent aux gestionnaires des ressources humaines dans la fonction publique. Certains outils sont déjà en place pour y répondre, mais beaucoup dépendent de la faculté de chacun à s’en emparer ; sans pour autant sous-estimer l’ampleur des blocages administratifs et réglementaires qui s’y opposent encore.

Le sujet, en tout cas, est loin d’être franco-français : la plupart de nos voisins y sont confrontés. Il reste beaucoup à faire pour s’assurer que les seniors soient perçus et traités comme ce qu’ils sont : une chance et une ressource pour les administrations et les collectivités, à condition que l’on s’en donne les moyens.