TENDANCES RH

Attirer les (jeunes) talents dans la fonction publique : oui mais comment ?

PARTAGEZ L’ARTICLE SUR

Comment faire face à la crise des vocations et du recrutement dans la fonction publique ? Nous avons consacré l’an dernier un article à la question de l’attractivité du secteur, des origines de la crise et de la façon dont les autorités se sont efforcées de doter la fonction publique des outils RH qui lui manquaient. Nous revenons aujourd’hui plus précisément sur cet état des lieux, avant d’évoquer les leviers existants et les initiatives mises en place pour attirer et retenir les talents, plus particulièrement les jeunes. Aperçu des principales analyses et propositions publiées au cours des 12 derniers mois, notamment à l’initiative de France Stratégie et de la Cour des comptes.

L’état des lieux et les perspectives

En décembre 2024, France Stratégie a réuni et mis à jour l’ensemble des données dont nous disposons sur la crise du recrutement dans le secteur public dans un rapport intitulé Travailler dans la fonction publique – le défi de l’attractivité. Fruit de 18 mois de travaux, le rapport fait le point sur la situation dans les 3 versants, en analyse les causes et les perspectives, pour finalement chercher à identifier des leviers d’action.

Retour sur le constat

France Stratégie rappelle que la fonction publique a déjà connu des crises de recrutement par le passé, dans les années 1955-65 et à la fin des années 1980 notamment. A l’époque, cependant, des campagnes ponctuelles ont suffi à résoudre le problème, et l’accroissement progressif de la proportion de femmes et de diplômés dans la population active a rendu la résolution de ces crises passagères relativement indolore.

Aujourd’hui, la crise est autrement plus sérieuse et structurelle : les viviers ont cessé de croître, la concurrence avec le privé, lui-même en tension, est aigüe, et l’image employeur de la fonction publique est abimée, sur les 3 versants. La fragilisation des leviers d’attractivité « s’observe désormais à tous les moments de la relation de travail : avant l’embauche, pendant le processus de recrutement, au début de la carrière et en cours de carrière. Le phénomène est d’autant plus préoccupant que la pénurie engendre la pénurie. Une spirale négative se met en place reliant les difficultés de recrutement, la dégradation des conditions de travail, la moindre qualité du service et le manque d’attractivité. »

Bref, il y a moins de candidatures, moins d’appétence pour les offres.

Les trois versants sont affectés :

- La fonction publique d’État (FPE), plus particulièrement dans les ministères qui recrutent beaucoup : des enseignants, des policiers et gendarmes, des surveillants de prison, des greffiers, des militaires, mais aussi des fonctions support et numérique. En 2022, 15% des postes recrutant par concours n’ont pas été pourvus, contre 5% en 2018. Environ 300 000 personnes se présentaient aux concours en 2016 ; en 2022, ils ne sont plus que la moitié de ce nombre. En moyenne, le nombre de candidats par poste aux concours est passé de 12 à 4 depuis les années 2000.

- La fonction publique territoriale (FPT), où 2 collectivités sur 3 déclarent connaître des tensions de recrutement, plus particulièrement sur les métiers d’intervention technique et les services à la population. Entre 2011 et 2022, le nombre de postes ouverts aux concours a augmenté de 29%, pendant que le nombre de candidats baissait de 20%.

- La fonction publique hospitalière (FPH), où 98% des hôpitaux signalent des difficultés à recruter dans au moins une spécialité médicale.

➡️La fonction publique attire donc moins, mais elle peine également à retenir. Le nombre d’agents qui la quittent chaque année (avant la retraite) a augmenté de près de 50% entre 2014 et 2022. Dans l’enseignement, la part de départs volontaires est passée de 2% à 15% entre 2012 et 2022.

Des perspectives inquiétantes

Par ailleurs, la crise semble partie pour durer : les facteurs qui l’expliquent vont plutôt s’aggraver dans l’avenir, si rien n’est fait. L’équation est simple : le nombre de jeunes disponibles et disposés à rejoindre la fonction publique est en baisse, pendant que les départs en retraite accroissent la pression au renouvellement des postes.

Du côté de l’offre de travail en début de carrière, les filières universitaires qui conduisent le plus à des emplois de la fonction publique attirent moins, et lorsqu’elles le font, le privé en capte une part croissante. Entre 2007 et 2019, le nombre de diplômés du supérieur embauchés dans le privé a augmenté de 17 %, pendant qu’il baissait de 29 % dans le public. Parallèlement, les exigences de diplômes à l’embauche dans la fonction publique se sont accrues, notamment via la baisse relative de la catégorie C dans les emplois à pourvoir (20% des recrutements externes en 2022 contre 31% en 2002). La majorité des recrutements, soit 56%, a désormais lieu en catégorie A.

Du côté des besoins des employeurs publics, la situation ne devrait pas se tendre davantage dans la FPE et la FPH, mais elle va devenir critique dans la FPT, dont l’âge moyen est plus élevé.

Les leviers d’action

Le rapport identifie par ailleurs une série de leviers d’actions et d’angles pour mieux « vendre » la fonction publique aux candidats.

Les valeurs et le sens

Les candidats sont de plus en plus en demande de sens et de raisons de s’engager, ce qui logiquement devrait bénéficier à l’image employeur de la fonction publique. Les enquêtes compilées par les rapporteurs montrent cependant que cette image est ambiguë :

- Les valeurs de service et d’intérêt général sont perçues positivement, mais en la matière, « les ONG, les associations, voire certaines entreprises privées apparaissent plus crédibles que l’État ». Le service public n’a plus le monopole du cœur.

- Dans l’opinion, les métiers de la fonction publique sont perçus comme dévalorisés par leurs conditions d’exercice et du service rendu qui en découle ; « La « vocation » attachée à ces métiers est reconnue, mais elle apparaît parfois comme sacrificielle et suscite davantage de compassion que d’envie ».

- La fonction publique est aussi perçue comme associée à une certaine forme de raideur et d’opacité.

➡️La diversité des métiers de la fonction publique étant mal connue, il faut la faire découvrir et démontrer qu’elle offre réellement les moyens de servir l’intérêt général dans le public. Il est certain que le sens est un atout d’attractivité à exploiter par la fonction publique.

Les avantages et la carrière

Cet autre atout traditionnel de la fonction publique – la carrière, marquée par la sécurité de l’emploi et les perspectives de progression régulière – a lui aussi souffert d’une réelle dévalorisation dans l’opinion. La sécurité est moins recherchée ; avec la montée du recrutement de contractuels et la progression de carrière est perçue comme à la fois rigide et peu avantageuse par rapport au privé.

➡️Les rapporteurs recommandent « une action pour mieux faire connaître les atouts de la fonction publique, pour déconstruire les perceptions erronées et améliorer la transparence sur ses conditions d’exercice et la visibilité de ses carrières ». Cela ne dépend pas uniquement des services RH, mais il y a des marges de manœuvre et des évolutions nouvelles en matière de mobilité qui peuvent être exploitées, packagées et mieux communiquées.

La rémunération

C’est le gros point noir de l’attractivité du public : la rémunération y progresse moins vite que dans le privé depuis au moins le début des années 2010. Le salaire moyen en équivalent temps plein de la fonction publique est passé en-dessous de celui du privé au milieu de cette décennie – en partie pour des questions de structure de qualification, mais aussi du fait de la moindre hausse des rémunérations. La FPH a connu la meilleure progression, devant la FPT. Dans la FPE, les salaires ont stagné. Le manque de lisibilité des différentes composantes de la rémunération n’aide pas non plus.

➡️Sur ce point, les marges de manœuvre des employeurs du public sont limitées. Le mieux qu’ils puissent faire est de bien connaître les rouages du système, de savoir les communiquer aussi simplement que possible et de s’en servir au mieux dans une optique de reconnaissance des agents.

La qualité de l’emploi et les conditions de travail

En matière de qualité de l’emploi, il y a une grande variabilité en fonction des métiers. L’exposition aux risques n’est pas fondamentalement différente de ce qu’elle est dans le privé. Mais le sentiment de ne pas avoir les moyens d’accomplir sa mission est un vrai danger. Du point de vue des horaires, les agents du public continuent à travailler en moyenne moins longtemps que les salariés du privé, mais l’écart se comble, et le travail de nuit ou le dimanche est plus répandu dans la fonction publique. Quant au télétravail, il semble aussi répandu dans la FPE que dans le privé, mais sensiblement moins dans la FPT. Il est quasi absent de la FPH pour des raisons évidentes liées aux types de métiers.

➡️Sur ce point, les employeurs de la fonction publique ont une vraie carte à jouer. La flexibilité consentie du temps de travail, notamment, y est plus élevée : le temps partiel y est quasiment toujours choisi, l’organisation des temps et le télétravail offrent de nombreuses possibilités, conférant potentiellement au public un vrai avantage en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

France Stratégie recommande de combiner ces différentes dimensions pour améliorer l’attractivité de la fonction publique.

Attirer les jeunes : comment faire ?

Il est naturellement trop tôt pour tirer un bilan du mouvement lancé au début des années 2020 en faveur de l’attractivité employeur de la fonction publique, notamment avec la publication du guide Transformation de la fonction recrutement, puis à partir de 2023 avec la mise en place de la plate-forme de marque employeur choisirleservicepublic.gouv.fr. Mais un public attire tout particulièrement l’attention des recruteurs : celui des jeunes. La Cour des comptes a consacré un rapport à la question pour le versant FPE en juin 2025, sous le titre « L’accès des jeunes aux emplois de l’Etat : une stratégie à construire . »

Un déséquilibre démographique inquiétant

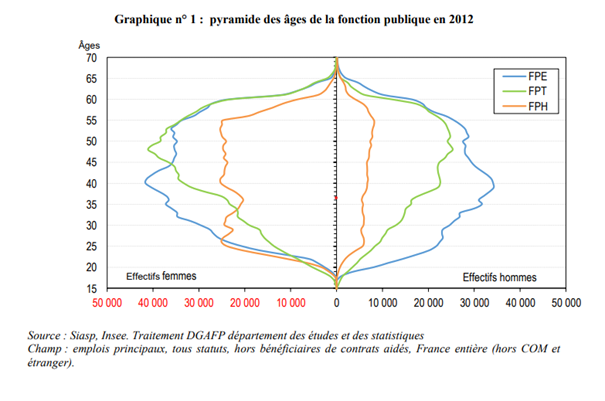

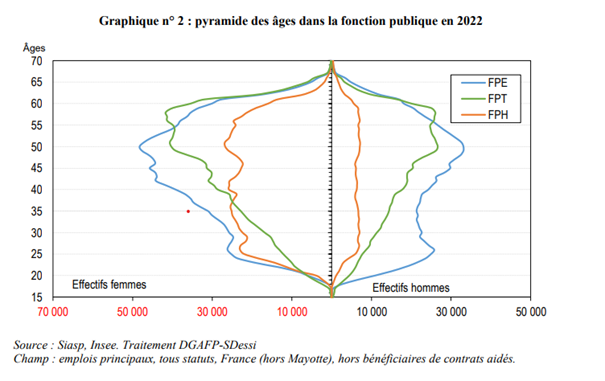

Le constat est préoccupant : l’âge moyen des nouveaux entrants dans la fonction publique d’Etat (titulaires et contractuels confondus) était de 21 ans en 1980 ; il était encore de 25 ans en 2010 ; il est passé à 33 ans en 2022. Or, l’âge moyen d’entrée dans la vie active se situe plutôt aux alentours de 21-22 ans, même si l’accès à un emploi stable s’effectue plutôt vers 27 ans. Dans le même temps, comme on l’a vu, les effectifs des 3 versants ont subi un vieillissement accéléré, qui apparaît particulièrement flagrant quand on regarde les pyramides des âges à dix ans d’intervalle :

Le bas des trois pyramides s’est sensiblement aminci : la fonction publique vieillit.

L’exemple des métiers du numérique est particulièrement emblématique. Il s’agit de métiers cruciaux pour l’avenir de la fonction publique, et particulièrement susceptibles d’attirer les profils jeunes. Or, d’après l’inspection générale des finances, la FPE civile comptait, en 2022, 21 000 emplois numériques dont la moyenne d’âge s’élevait à… 47 ans. D’où un recours fréquent aux intervenants extérieurs. L’IGF estimait que 3 500 emplois de ce type devraient être créés entre 2023 et 2028, ce qui représenterait, compte tenu des départs, 2 500 recrutements annuels de profils numériques, 1,5 fois plus qu’en 2023.

Des actions insuffisantes

Le besoin de recruter des jeunes est donc particulièrement flagrant. Or, selon la Cour des comptes, la FPE a « densifié ses démarches à l’égard des nouveaux entrants », mais « ces initiatives ne sont pas spécifiquement construites pour attirer des jeunes ». Les actions et domaines d’actions cités par le rapport sont les suivants :

- Les actions de sensibilisation auprès des jeunes, comme les « cordées de service public » entre écoles du service public et établissements scolaires, « prépas talents » en direction des publics économiquement moins favorisés, débouchant sur les « concours talents » ; ou encore l’accueil accru de stagiaires de 3e, puis de 2nde. En 2024, un objectif d’accueil de 75 000 stagiaires de ce type a été fixé.

- Les actions de communication des offres, en particulier depuis 2023 avec le lancement de la plateforme Choisir le service public, qui réunit à la fois les offres d’emploi pour l’ensemble des 3 versants et des contenus promotionnels et explicatifs. Le slogan affiché, « Avec ou sans concours, choisissez le service public et trouvez votre prochain emploi », manque peut-être un peu de brillant, mais décrit bien la finalité de l’outil. La plateforme va de pair avec l’organisation annuelle d’un salon de l’emploi public. Tout un écosystème numérique et physique s’est ainsi mis en place autour de l’accès à la fonction publique, avec des canaux dédiés aux jeunes. A mi-2025, la plateforme Choisir le service public avait suscité 12 millions de visites, et rassemblait plus de 350 000 offres d’emplois par an et plus de 80 000 simultanément.

- Les actions de promotion de la marque employeur, précisément dans la continuité du lancement de la plateforme. Les ministères ont lancé des campagnes différenciées – « Un professeur, ça change la vie pour toute la vie » dans l’éducation nationale, ou « mettez votre talent au service d’une économie forte et durable » au ministère de l’économie, qui a par ailleurs son propre salon de recrutement. Mais les initiatives se font en ordre dispersé et sans évaluation, d’où la recommandation de la Cour : « Évaluer le coût des campagnes menées pour attirer et fidéliser les jeunes et se doter, dès 2025, d’outils de suivi quantitatif et qualitatif afin d’en garantir l’efficience. »

- La promotion de l’apprentissage : les embauches en apprentissage sont un moyen classique utilisé par les entreprises privées pour recruter et former des talents. Dans le public, cependant, l’apprentissage ne bénéficie pas d’aides financières et ne s’est développé que récemment. La Dares a publié une note en juillet 2024 sur le sujet, constatant une stagnation des embauches à environ 24 000 par an ; les chiffres ont reculé depuis, si l’on se réfère à la base PoEm (-30 % sur les 7 premiers mois de 2025, par rapport à la même période en 2024). Surtout, selon la Cour, rien n’a été mis en place pour faire de l’apprentissage une voie d’accès à l’emploi durable. C’est l’une de ses recommandations pour attirer les jeunes : « Prévoir dès 2025 des voies de fidélisation des apprentis dans l’emploi public. »

- Des politiques de primes pour attirer les jeunes : les exemples donnés par la Cour, de la prime d’attractivité mise en place par l’Education nationale à la politique salariale de la filière numérique, montrent à quel point il est encore difficile de manier le levier « rémunération » en conciliant attractivité, équité et contraintes réglementaires.

- Les avantages non salariaux : la Cour des comptes évoque l’accompagnement social des agents, notamment sous la forme de chèques vacances, d’aide à la garde d’enfants ou au logement, pour constater qu’aucune prestation n’est particulièrement ciblée sur les jeunes.

Rapprocher l’emploi des candidats

Le rapport attire également l’attention sur un autre problème assez spécifique à la fonction publique, en particulier la FPE : le fait que beaucoup d’emplois pour lesquels le recrutement se fait sur concours sont à affectation nationale. Les candidats, et notamment les jeunes, sont réticents à s’engager dans un processus de recrutement et d’évaluation au terme duquel ils ne savent pas où ils seront envoyés. Beaucoup, également, réussissent les concours et ne donnent pas suite pour cette raison. La Cour recommande ainsi de tester davantage la tenue de concours nationaux à affectation locale.

La pertinence de cette approche est confirmée par une enquête parue en juillet 2025 et réalisée auprès de 15 000 personnes par Villes de France, MonAvisCitoyen.fr, Jobpublic.fr et Fursac Anselin. Cette « Grande enquête nationale sur l’attractivité de l’emploi public » conclut que 88% des Français, quel que soit leur âge, seraient prêts à travailler pour leur ville. A mesure que l’on s’éloigne du local, le pourcentage décline : 59% pour le département, 46% pour la région et seulement 29% pour l’Etat. Les 3 principales motivations invoquées (celles qui obtiennent plus de 50% de réponses) sont « travailler chez moi », « servir l’intérêt général » et l’affection pour sa ville. La faiblesse des salaires est, de loin, le premier inconvénient cité.

Pour répondre à ce besoin de proximité, les collectivités et les centres de gestion multiplient depuis 2023 les initiatives de « salons annuels de l’emploi public », qui se présentent un peu comme des déclinaisons locales du salon national « Choisir le service public ». Le CDG69 en a lancé un à Lyon dès 2023 (1300 visiteurs en 2025), de même que le centre de gestion de Seine-et-Marne. Cette année, c’est au tour du CIG Petite Couronne (salon à Pantin le 27 novembre), des CDG de Savoie, de Mayenne, de Normandie, de Haute-Garonne…

A chaque fois, des job datings, des offres d’emploi, des ateliers ou conférences pour découvrir les métiers de la fonction publique du territoire concerné sont proposés.

La réponse au besoin d’attirer les candidats et en particulier les candidats jeunes dans la fonction publique passe nécessairement par une approche à deux niveaux. A l’échelle nationale, il faut mettre en place les politiques et les évolutions nécessaires pour que les employeurs du public soient en mesure de conduire des stratégies de marque employeur pertinentes. Sur le terrain, il faut que les services RH se saisissent des outils existants et se mobilisent – seuls ou en s’associant – pour mieux faire connaître et « vendre » les métiers du service public. Au milieu, l’enjeu managérial est considérable : c’est en effet aux managers des trois versants qu’il revient, prioritairement, de « faire aimer la fonction publique » aux candidats comme aux agents contractuels et titulaires. Une tâche qui passe par le déploiement à tous les niveaux d’une vraie gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences – conformément à la dernière proposition du rapport de la Cour des comptes.